【レビュー】骨伝導じゃない、軟骨伝導ヘッドホンを使ってみたら! 屋外での使用が想像以上に快適だった

まずは、オーディオテクニカについて

オーディオテクニカの1962年、新宿民家を借りて従業員3人でスタートしたオーディオメーカーになる。記念すべき最初に発売した製品は、MM型のステレオカートリッジ「AT-1」と「AT-3」だった。国内の音響メーカー各社に納入を開始すると、たちまち両製品ともに当時の大ヒット作になる。1963年から1966年には、資本金の増資を重ねながら、1965年には社屋を町田市に移転している。その後、MM型のカートリッジの「AT-3」や実測データ付きの「AT-5」、さらにはトーンアームの「AT-1001」や「AT1003」を次々を完成させる。このころから放送業務用のトーンアームなども手掛け、NHKやその他の放送局に納入が開始している。

1967年には、独自のVM型ステレオカートリッジを開発すると、グローバル展開が開始される。オーディオテクニカの躍進へとつながる独自開発の製品となった。その原点ともいえるVM型のカートリッジが「AT-35X」になる。

1968年あたりから、ヘッドホンの開発にも着手している。1989年からは、カーオーディオビジネスにも参入、カーオーディオアクセサリー各種を一斉に発売する。2000年代には、カナル型のインナーイヤーヘッドホン、スティックインナーイヤーヘッドホン、ポータブルヘッドホンなど時代のニーズに合った製品の開発販売をおこなっている。

2022年には、創業60周年を迎え、今なお、堅実な製品づくりで、多くのオーディオファンを魅了し続けている。

今回試した「ATH-CC500BT2」について

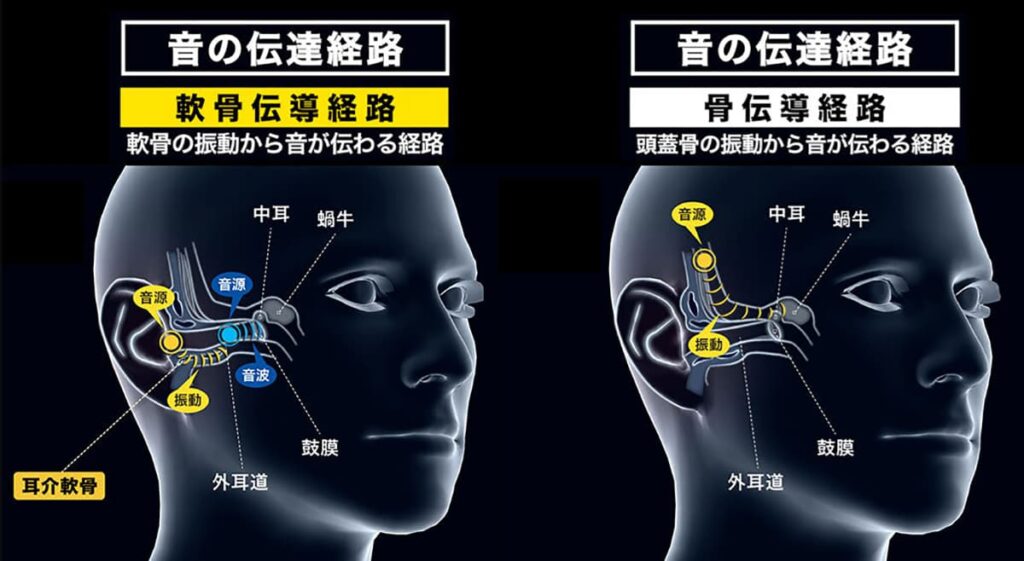

さて、オーディオテクニカの歴史をザックリと振り返ってみたが、レコードのカートリッジ(針先が拾った振動を電気信号に変換する装置)から始まり、レコードプレーヤー、ヘッドホンなどなど、オーディオ製品、オーディオアクセサリー製品を数多く手掛けていることがわかる。そんな老舗のオーディオメーカが手掛けたのが、骨伝導ならぬ軟骨伝導のヘッドホンになる。ここ1~2年、イヤホンやヘッドホン市場において成長著しいのがオープン型のモデルだが、骨伝導は、その名の通り、骨の振動によって音を聞く技術で、今回オーディオテクニカから登場したモデルは、第3の聴覚経路と言われている「軟骨伝導経路」を利用するというものだ。

骨伝導と軟骨伝導の主な違いは、骨伝導が頭蓋骨を振動させて音を聴く仕組みであるのに対して、軟骨伝導は、耳の軟骨部分を振動させて音を聴く仕組みになっている。軟骨伝導にするメリットとしては、耳の軟骨部分に触れる程度の装着で、効率よく音を伝えることができることから、骨伝導のように、頭蓋骨を振動させるという頭部の圧迫を減らすことが可能となっている。また、軟骨伝導のメリットとしては、ステレオ感が得られやすくなっているという点が挙げられる。これは、左右の内耳に到達する音は、それぞれ別々になるため、起動経路の音と同様にステレオ感が得られるようになっている。

弊サイトでは、情報記事として、「ATH-CC500BT2」について、掲載しているので、こちらも併せて確認してみてほしい。

早速、使ってみる

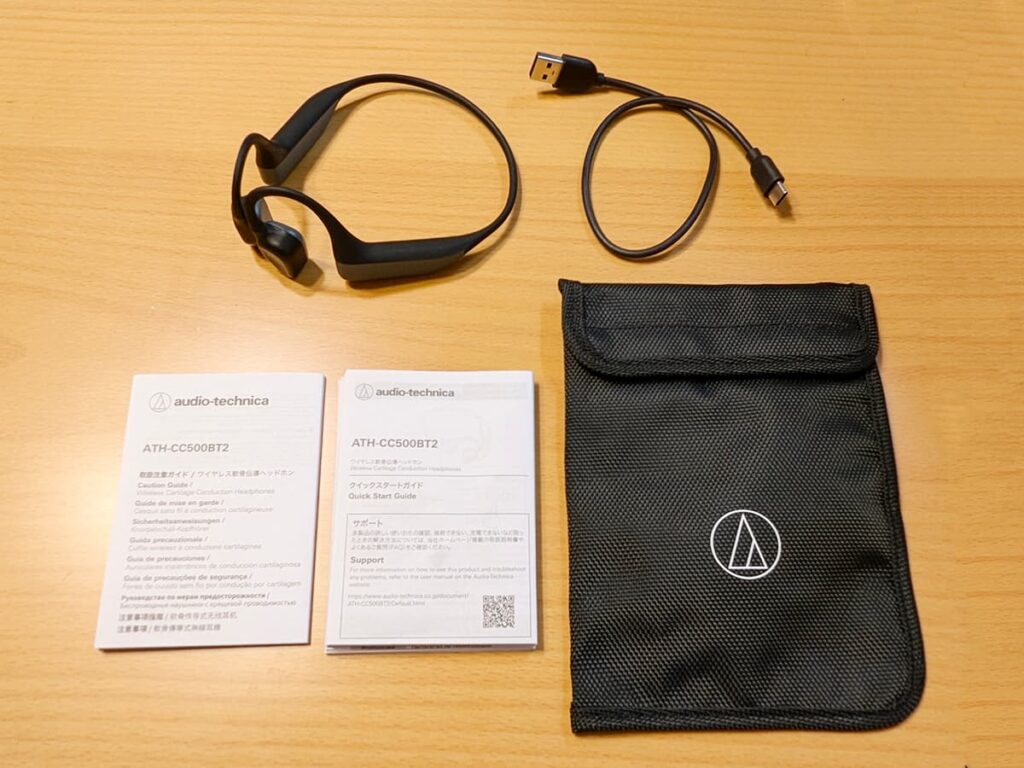

早速、パッケージから製品を出して、試してみることにした。まずは、手持ちのスマートフォンあるいは、タブレットなど、音楽を再生してくれる機器とBluetooth接続をおこなう。接続が完了したら、後は装着して音楽を楽しむだけだ。当たり前だが、耳穴を塞ぐわけではないので、周囲の音はしっかりと聞こえる状態を維持することができる。ちなみに、軟骨伝導なので、一般的なイヤホンと違い、スピーカー部分には穴が無い。振動によって音が聞こえてきていることが、ボリュームを上げることで分かる。音量が上がるごとに、振動が大きくなる仕組みだ。

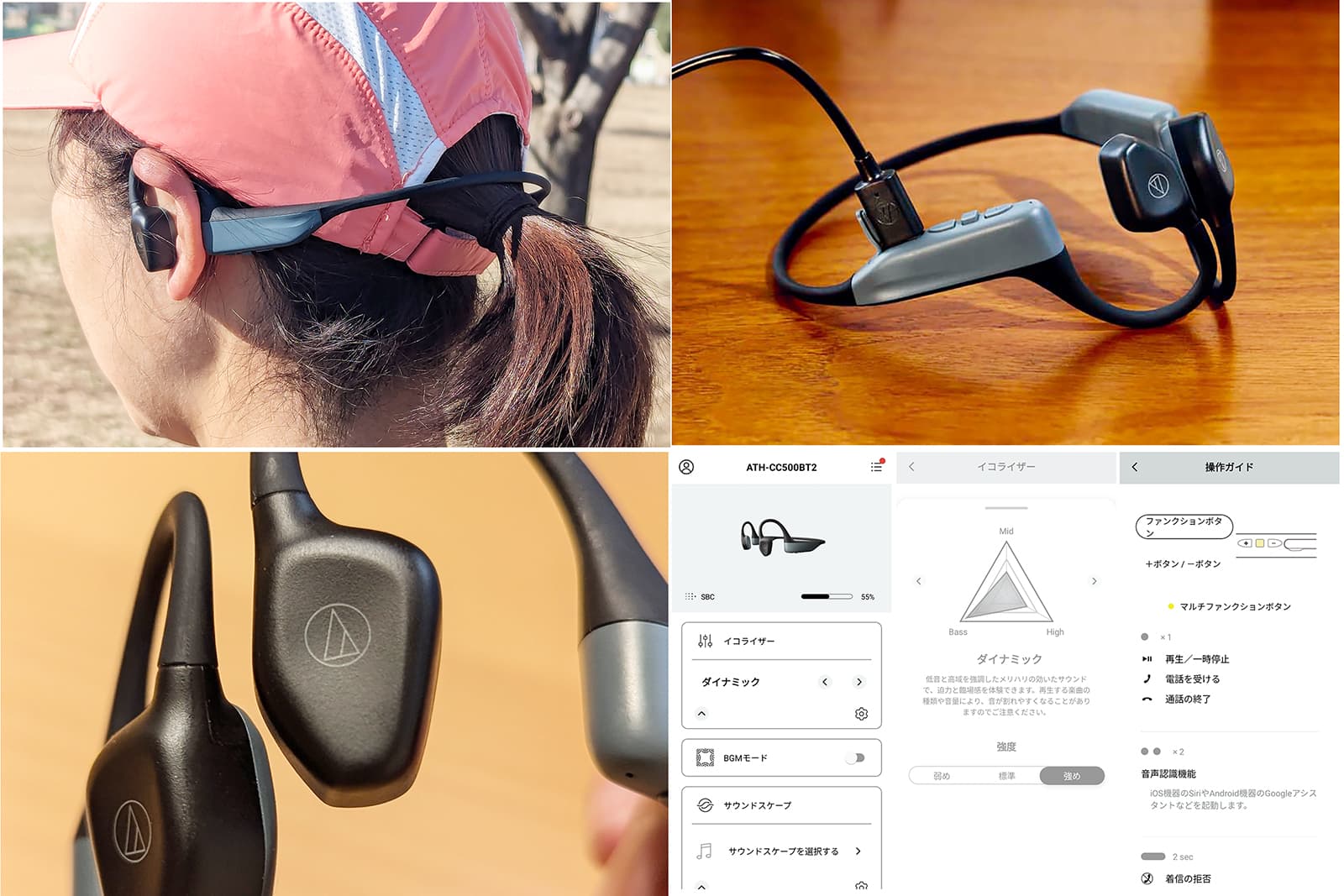

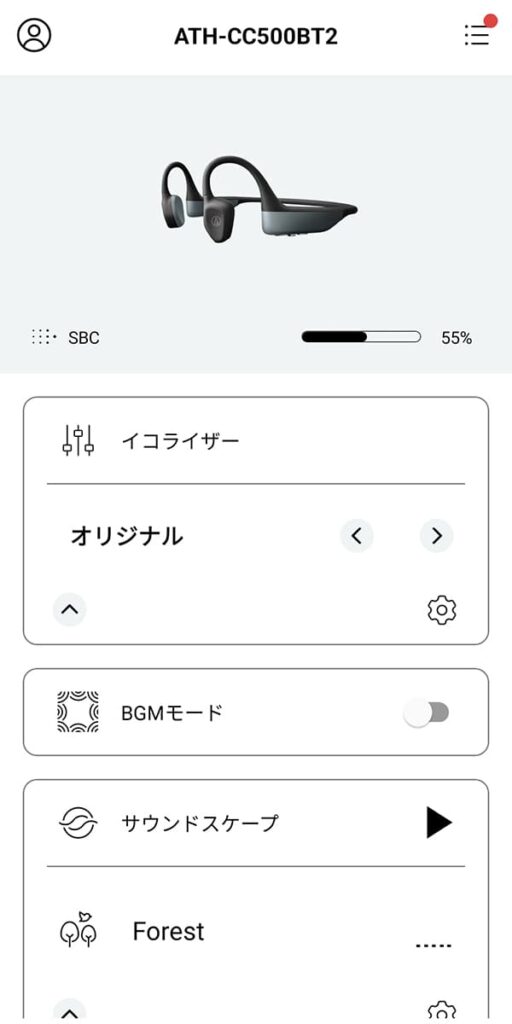

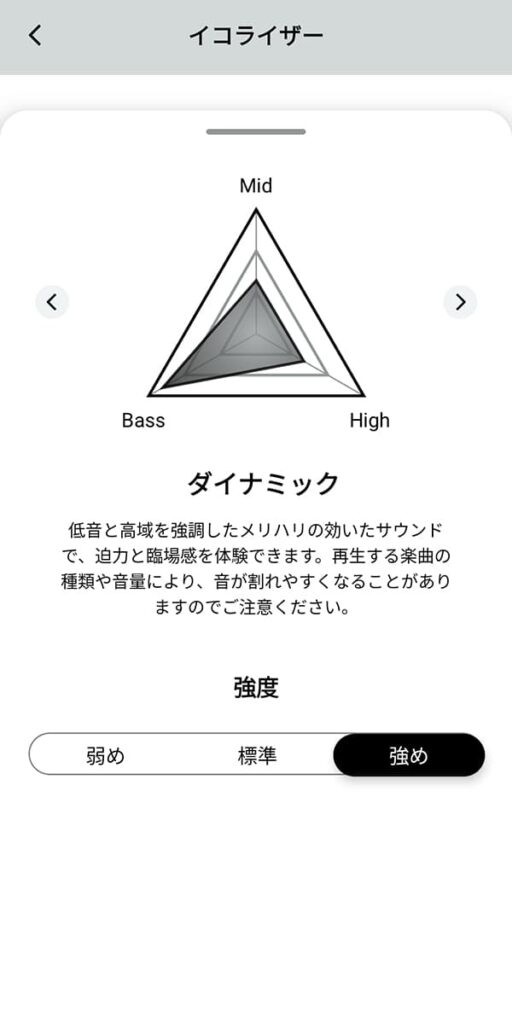

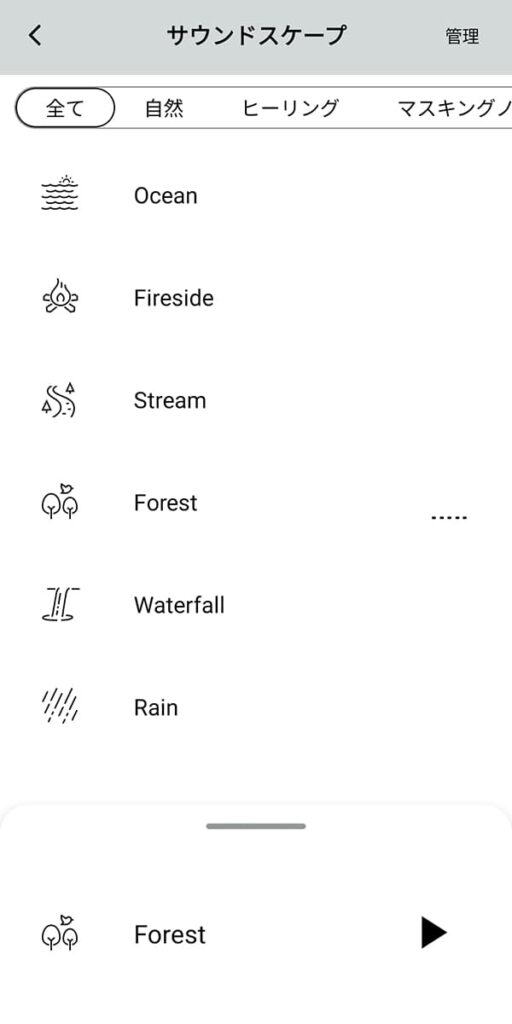

専用のアプリ(Connect)を使えば、あらかじめ用意されているイコライザーに変更することが可能で、オリジナル、クリアボイス、ダイナミックの3種類からセレクトすることができる。ちなみに、それぞれのそれぞれのモードには、強度をセレクトできるようになっており、弱め、標準、強めより、選ぶことが可能だ。なお、専用のアプリには、サウンドスケープも用意されており、自然、ヒーリング、マスイングノイズより、13種類ものサウンドスケープを聴くことができる。何か、音源を聴く前に、このサウンドスケープを聴いてみることをオススメする。筆者的には、BGM感覚で流して聴けるのがとても心地よく、夜中の作業中は、このサウンドスケープばかりを流している。ちなみにオススメは、"Stream"と"Forest"だ。

装着感について

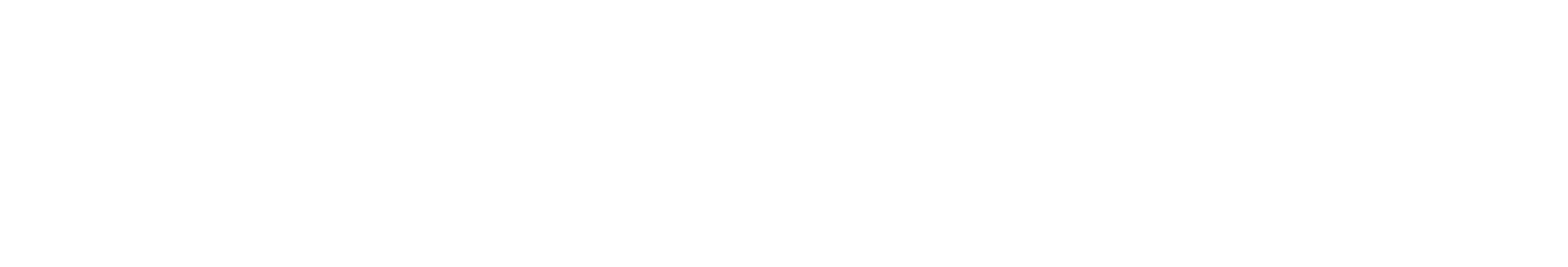

筆者自身、日ごろからオープン型イヤホンを使用していることもあり、オープン型には慣れてはいるものの、左右独立タイプではないネックバンド型に、多少の違和感をいだいていた。しかしながら装着した印象は、そこまで苦手意識を持たなくてもよさそうな印象だった。軟骨伝導モデルだからといって、特に軟骨部分に触れるようにさせなくては、などと考えるひつようもなく素直に装着するだけでOKだ。

操作は、三つのボタンからなっており、センタのボタンを押すだけで音楽を再生することができる。再生・停止は、センターのボタンでおこない、ボリュームは、左右のボタンでおこなうというとてもシンプルなものになっている。静電タッチ式ではなく物理ボタンというのもわかりやすくて好感が持てる。

肝心のサウンド面については

装着性もさることながら、肝心のサウンドについては、一言で表すならとても素直な印象の音を奏でてくれる、といったところ。低音がズンドコ響くという派手さはないものの、低域から高域までバランスに優れた印象だ。聴くジャンルによっては、物足りなさを感じるかもしれないが、クラシックや、ポピュラー音楽を聴く分には、まったく物足りなさを感じなかった。重低音が欲しい人にとっては、少し物足りなさを感じるかもしれないが、長時間装着してのんびり音楽を楽しみたい人にとっては、とても心地よく使えるはずだ。筆者的には、ヒーリング音楽を何時間も流し続けるという聴き方が多く、装着感を含めて、耳が疲れないのが好印象だった。Amazonオーディブルで小説を聞く際などにも適していると思われる。

とかく骨伝導やオープン型は低域が弱くなりがちと言われることが多いが、前情報でそのことを知ったうえで試してみると、そこまで気になるほど低域が貧弱かときかれても、そんなことはなくむしろ、品を感じる仕上がりになっている。低域さえ響けばいいといったイヤホンとは比べ物にならないほど、いい音を奏でてくれる。そして何より耳が疲れないのがうれしい。長時間の使用でも、耳の疲れをほとんど感じられなかった。

バランスが良いから、屋外で使用しても、快適に使える

最近、イヤホンを装着して自転車に乗ったりすると、都道府県別にはなるが、条例違反になる可能性がある。ただし、骨伝導イヤホンなど耳を塞がないイヤホンについては、使用できる可能性があるらしい。ただし、自転車に乗っている以上、運転に支障が出ないようにしなければならず、周りの音が聞こえないレベルの音量で聴くことは、基本的にはNGのようだ。本製品を使用して、自転車ではなく、ランニングで使用してみたのだが、しっかり周りの音が聞こえながらも、音楽が耳の周りで鳴っているので、音楽に合わせて、リズムよく走ることができた。タイムが縮まったとかの効果は測定していないので、何とも言えないが、いつも以上にラクに走ることができた。なにより、周囲の音にも注意を払うことができるので、安心して、使えるのがよかった。ちなみに、ウォーキング時は、Amazonのオーディブルで、小説を聞くか、RadicoでFMラジオを聞くかのどちらかなのだが、後方から迫る車の音や自転車の音にも気が付くことができるので、屋外でも安心して使うことができた。通勤時や、ウォーキング時などに使用すれば、効率的にいろいろ情報を得ることができるだろう。

マルチポイントにも対応しているからながら使いに向いている

最近のイヤホンは、ほぼマルチポイントに対応している。例に漏れず、本製品もマルチポイントに対応しているので、ノートパソコンでオンライン中でも、スマートフォンに着信があれば、切り替えることなく受電することができる。相手の声は、ハッキリと聴き取ることができるが、こちらかの声については、マイク用の穴が設けられていることを考えると、外からの音声は、もしかしたら、風などのノイズが入ってしまう可能性は考えられる。その辺りは、もう少し検証してみたいところだ。

ここが気になった

しばらく使用して感じたのは、装着している時は何の問題もないのだが、移動時にカバンなどに入れてしまう際、も少しコンパクトに折りたたむことができると良かったかなぁと感じた。流石に、首に巻き付けておくわけにもいかず、どうしても外さないといけないシーンもあるのだが、専用のポーチだとごちゃごちゃのカバンの中に入れることに躊躇してしまうシーンが何度か遭遇した。もし、今後対応してもらえるの出れば、平たく折り畳めるようにしてもらえたら、持ち運びも便利にになるように感じた。

まとめ

今回、軟骨伝導イヤホンを初めて使ってみたが、素直なサウンドにとても好感を持つことができた。品のある音作りは、オーディオメーカーらしくもあり、お気に入りの一台になりそうだ。

一昔前の骨伝導を知っていただけに、骨伝導イヤホンについては、正直あまり期待していなかったのだが、いい意味で裏切られた感じで、使えば使うほど、愛着がわいてくるから不思議だ。奏でてくれるサウンド的には派手さはないものの、長時間の使用でも耳は疲れないし、屋外でも周囲の音がしっかりと耳に入ってくるので、安心して使えた。

オープン型イヤホンや骨伝導イヤホンは、とかく低音が不足がちといわれるが、最近のモデルはそんなことはないのだと感じる。使用する側の気持ち次第なのかもしれないが、周囲の状況を把握しつつ、その場に流れるBGMとしてたまたま好みの音楽が流れているだけ、と考えると、かなりいい音で流れていると感じ撮れると思われる。カナル型やインナーイヤ型のように、ガッツり聴きたい時用と使い分ければ、オープン型の存在意義は、非常に高いと思われる。

ちなみに、筆者は、現時点では、オープン型(骨伝導・軟骨伝導含む)一択となっている。